成语是汉语言文化的瑰宝,它们承载着深厚的历史文化和智慧。成语的形成往往与特定的历史背景、文学作品或民间故事息息相关。了解成语的由来与演变,不仅能丰富我们的语言表达,也能帮助我们更好地理解中华传统文化的精髓。

首先,让我们从成语的构成来看。成语一般由四个汉字组成,既简练又意味深远。它们有时直接源于古代诗文,如《论语》《道德经》等经典著作,或是民间故事中的传说。这些成语不仅仅是字词的组合,更蕴含了丰富的文化内涵。例如,“亡羊补牢”这个成语出自《战国策》,意思是发生错误后及时采取补救措施,提醒我们要有危机意识,不要因为失败而气馁,而应从中吸取教训。

其次,成语的使用场景广泛多样,涵盖了生活的每个方面。无论是口语交流还是书面表达,成语的灵活运用能增强语言的表现力。例如,在日常对话中,我们可以用“画龙点睛”来形容某个观点的提出恰如其分,使得整体更加生动。在商业场合,使用“迎刃而解”来描述解决问题的过程,既能显示我们的语言能力,又能让对方感受到我们处理事务的能力和效率。

除了实用性,成语还具备一种独特的艺术性。成语的每一个字都承载着特定的情感和文化联想,使得它们在使用时具有更强的感染力。例如,“杯弓蛇影”这个成语可以引发人们对心理恐惧的深刻思考,结合了物象与情感的双重映衬,既生动又具有哲理性。这样的成语让我们的表达更加生动,亦让听者产生强烈的共鸣,借此深化交流的层次。

此外,成语的使用也有助于推动语言的创新与传承。在新时代的背景下,许多人尝试将传统成语与现代语境结合,创造出新的表达方式。例如,借用成语“耳闻不如目见”,我们可以形象地表达出信息的真实性与重要性,借此引导他人注重实际经验与感受。这种创新不仅保留了成语的传统魅力,也让它们在现代社会中焕发新的活力。

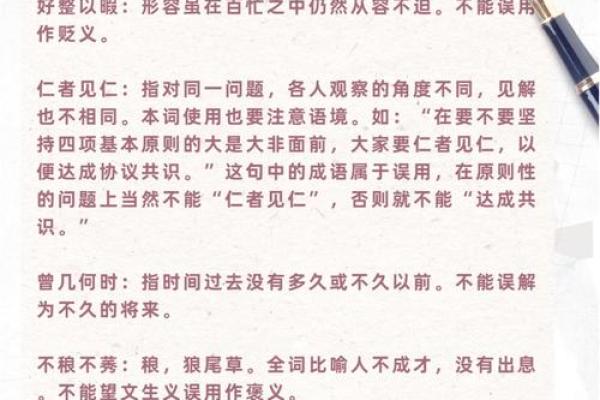

然而,在使用成语的过程中,我们也需要注意其语境和适用性。成语虽然简练,但并非所有场合都适合使用。一些成语可能因为文化背景不同而导致理解上的偏差,因此,在正式场合或文化差异较大的场合中,使用成语时应谨慎对待,避免产生误解和不必要的尴尬。同时,也可以通过对成语的深入研究,提高自己的语言修养,从而选择更为恰当的表达方式。

无论是在文学作品、演讲稿,还是日常生活中,成语的作用不可小觑。它们不仅丰富了汉语言的表达形式,也让我们的交流更加精彩。通过不断学习和运用成语,我们可以提高自己的语言能力,增强与他人的沟通效果,同时也能更好地传承与发展中华优秀文化。

总之,成语作为汉文化的重要组成部分,值得我们去探索和研究。它们蕴含的不仅是字词的演变,更是历史的积淀与文化的传承。在今后的学习与生活中,让我们一起发掘、使用这些蕴含智慧的成语,使之成为我们表达思想、传递情感的重要工具。